Sécheresses, canicules, pluies inhabituelles… Comment prévoir les impacts sur le vignoble ? Thierry Favier, expert technique de la CAPL, nous explique comment le numérique – et l’Outil d’Aide à la Décision Vintel® (OAD) – les aide à relever ce défi de taille.

Comment la CAPL adapte le vignoble aux sécheresses et aux canicules ?

« En 2025, on a tout eu : un printemps détrempé, un été brûlant et un vent qui a desséché les sols au point que même les vignes irriguées étaient en stress hydrique », raconte Thierry Favier, en évoquant les effets du Mistral pendant la canicule de cet été. « L’irrigation goutte-à-goutte ne suffisait plus : la chaleur et le vent faisaient s’évaporer l’eau aussitôt ».

Depuis plusieurs années, les viticulteurs du quart Sud-Est de la France doivent composer avec des conditions de plus en plus extrêmes : précipitations concentrées sur de courtes périodes, canicules à répétition, stress hydrique prolongé… Une nouvelle réalité à laquelle les équipes techniques de la CAPL doivent désormais s’adapter.

« En 2023, nous avons eu une grande sécheresse. 2024 a été une année pluvieuse. Et 2025 a cumulé les deux : un printemps très humide, avec un risque mildiou élevé, suivi d’une canicule en juin puis en août. Résultat : des pertes de rendement allant de 20 à 40 % selon les zones, dues soit au mildiou, soit à la sécheresse et aux coups de chaleur estivaux. »

Face à ces campagnes extrêmes, les viticulteurs doivent ajuster leurs décisions tout au long de la saison, semaine après semaine. « Il faut revoir les pratiques et les cépages », explique Thierry Favier.

Selon lui, la résilience du vignoble dépend avant tout de son équilibre physiologique et nutritionnel, souvent fragilisé ces dernières années.

« Beaucoup de vignes aujourd’hui manquent de fertilisation. Les nouvelles réglementations, avec leurs plafonds annuels, n’aident pas : les carences accumulées ne se rattrapent pas en une seule campagne. »

Pour Thierry Favier, la clé de cette adaptation réside dans une approche intégrée qui combine prévention, protection et prévision du risque.

« Il faut bien organiser les interventions, utiliser des produits protecteurs contre la chaleur comme les argiles, des bases calciques ou la gomme de carnauba, et mieux gérer les sols : favoriser la vie microbienne, gérer l’enherbement, laisser le sol se reposer entre arrachage et replantation, et bien choisir les cépages. On le voit bien, la Syrah supporte de moins en moins les canicules. »

Des outils de précision pour anticiper plutôt que subir

Un vignoble en bonne santé est un vignoble plus résilient face aux extrêmes climatiques. Mais à court terme, il faut aussi anticiper. Pour cela, la CAPL s’appuie depuis plusieurs années sur des OADs, capables de simuler et prévoir les impacts de la météo sur la vigne.

« Les OAD peuvent énormément aider : ils permettent d’anticiper les risques et d’organiser les interventions », souligne Thierry Favier.

Vintel®, fait partie de leur arsenal d’outils numériques depuis 2015. Basé sur des modèles agronomiques, Vintel® combine données météorologiques, caractéristiques du sol, et informations issues du suivi parcellaire pour simuler l’état hydrique, phytosanitaire et nutritionnel du vignoble.

« Nous utilisons Vintel® pour conseiller nos adhérents sur l’irrigation, » explique Thierry Favier. « On gère mieux le stress hydrique, qui est de plus en plus fréquent. Il prévoit le comportement de la vigne et aide à ajuster les apports d’eau pour en maximiser l’efficacité. »

Les OADs au cœur de l’avertissement phytosanitaire

Vintel® est aussi utilisé comme appui à la stratégie phytosanitaire. Dans des campagnes comme celle de 2025, marquées par des pluies fréquentes en période critique, l’expérience du viticulteur trouve un précieux complément dans la prévision agronomique.

« Je m’en sers pour rédiger les bulletins d’avertissement que j’envoie chaque semaine en saison, c’est fiable » précise Thierry Favier.

« Les bulletins incluent l’indicateur de risque actuel et une projection sur les dix jours à venir. Ils aident les viticulteurs à planifier leurs interventions et à gérer le mildiou efficacement. »

Aujourd’hui, la CAPL s’appuie sur un réseau de 32 parcelles représentatives pour suivre en temps réel l’état du vignoble et établir ses bulletins en incluant les prédictions de Vintel®.

Pour Thierry Favier, le bilan est clair :

« Les dérèglements climatiques nous obligent à changer nos méthodes. Les OADs, bien utilisés

, nous aident à anticiper et à raisonner nos pratiques. Ce n’est pas du gadget — c’est un vrai soutien pour rendre le vignoble plus résilient. »

Un conseil pour ceux qui débutent avec Vintel® ? « Oui : bien paramétrer l’outil dès le départ. C’est essentiel pour la fiabilité des simulations. Il faut, par exemple, forcer la phénologie si besoin ou renseigner les analyses de sol pour que les modèles agronomiques soient les plus précis possible »

En intégrant des solutions comme Vintel® les coopératives et les viticulteurs ajoutent une véritable clé d’adaptation à leur boîte à outils face aux défis climatiques. En combinant observation, expertise et données, les techniciens de la CAPL restent ancrés dans le terrain tout en ouvrant la voie à une viticulture plus réactive et plus durable.

Et si l’avenir du vignoble méditerranéen passait justement par cette alliance entre savoir-faire et technologie ?

Face à une pression maladie croissante, la viticulture de précision se révèle essentielle pour adapter les méthodes de lutte phytosanitaire, où l’intégration de plusieurs stratégies devient la clé de la résilience.

La viticulture en France subit une pression sanitaire inédite, accentuée par des conditions climatiques en mutation. Les millésimes 2023 et 2024 en Cognac ont démontré que le mildiou apparaît de plus en plus précocement. Cette situation a été favorisée par des hivers doux et des précipitations fréquentes, qui accentuent les risques de contamination tout en compliquant les interventions.

Parallèlement, les contraintes règlementaires se renforcent, avec la disparition progressive de certaines substances actives et la réduction des doses autorisées. Ce contexte oblige à repenser les approches de protection du vignoble. L’exploration de solutions innovantes et adaptées aux nouvelles réalités climatiques et règlementaires est à approfondir.

Associer pratiques culturales, optimisation des traitements et outils technologiques

Pour répondre à ces défis, la stratégie de protection doit combiner plusieurs leviers de lutte. Les pratiques culturales, telles que l’effeuillage et une gestion optimisée de l’azote, favorisent l’aération des vignes et limitent leur vigueur, réduisant ainsi la virulence des champignons. L’amélioration des techniques d’application des traitements joue également un rôle clé. Un réglage précis, du matériel et une pulvérisation ciblée maximisent l’efficacité des produits tout en réduisant leur usage. Enfin, la viticulture de précision ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper les risques et optimiser les interventions.

OAD : une aide précieuse pour des décisions éclairées

Les Outils d’Aide à la Décision (OAD) analysent et synthétisent les données agronomiques et météorologiques, pour fournir des indicateurs et des prévisions. Cela renforce l’expertise du viticulteur dans ses choix stratégiques. Est-ce que ma vigne est sensible au mildiou à ce stade ? Quand aura lieu la prochaine contamination ? Grâce à des modèles de développement de la vigne et des champignons, ces outils identifient les périodes critiques. Ils aident à intervenir au bon moment, en maximisant l’efficacité des traitements tout en réduisant leur usage, si possible.

« Face à l’imprévisibilité climatique croissante, les OAD deviennent des alliés précieux. Surtout lorsqu’ils sont couplés à des prévisions météorologiques précises. Il est crucial de croiser plusieurs sources d’information pour affiner la prise de décision ».

Nathalie POPPE – Responsable technique, chez Phloème Conseil

Vintel® : voir l’invisible pour mieux agir

Parmi les OAD en protection phytosanitaire, Vintel® se distingue par son approche intégrée, combinant modèles phénologiques, simulations épidémiologiques et analyse de l’efficacité des traitements. Son principal atout ? La capacité à voir l’invisible. En estimant le développement des pathogènes avant l’apparition des premiers symptômes, comme la maturation des œufs d’hiver et les contaminations, il permet aux viticulteurs d’intervenir avec précision. En analysant les données météorologiques des stations et en s’appuyant sur des prévisions, Vintel® offre une approche proactive, aidant à déterminer le moment optimal pour traiter et renouveler les protections.

Allier expérience et innovation pour une viticulture durable

Toutefois, ces outils ne remplacent pas l’expertise du viticulteur. Ils la complètent en offrant une vision plus fine des dynamiques épidémiologiques.

« Vintel® se démarque par sa capacité à anticiper la sortie des symptômes et suivre la maturation des œufs d’hiver. Des informations qui permettent d’anticiper la stratégie de protection. Certes, l’expérience du conseiller ou du viticulteur reste fondamentale, mais les OAD apportent une aide précieuse en complément ».

Nathalie POPPE – Responsable technique, chez Phloème Conseil

Face aux défis du changement climatique et aux évolutions règlementaires, il est essentiel d’adopter une approche intégrée. Pour cela, il est nécessaire d’associer bonnes pratiques culturales, optimisation des traitements et innovations technologiques. En conjuguant expérience et précision numérique, la filière viticole dispose des clés pour construire une stratégie de protection durable et préserver l’avenir du vignoble.

Contactez-nous et demandez une démo

En Italie, nichée en Maremme toscane, entre les rives de la Méditerranée et les collines métallifères, la propriété Rocca di Montemassi s’étend sur 430 hectares — dont 105 consacrés à la vigne. Acquise en 1999 par le groupe Zonin1821, elle incarne aujourd’hui une viticulture caractérisée par des sols riches en fer et en argile, sous un climat ensoleillé tempéré par les brises marines.

Nous avons rencontré Alessandro Gallo, œnologue piémontais et directeur du domaine, pour comprendre comment cette exploitation affronte avec clairvoyance les défis de la durabilité, en allant bien au-delà de la simple production de vin.

« Nous ne sommes pas seulement un domaine viticole, mais une véritable ferme agroécologique »

L’œil visionnaire de l’œnologue Alessandro Gallo

« Je m’appelle Alessandro Gallo, je suis œnologue, originaire du Piémont — nous raconte-t-il. Après mes premières expériences dans ma région, j’ai rejoint le groupe Zonin en 2004 comme œnologue au Castello di Albola, dans le Chianti. Depuis 2016, je dirige également Rocca di Montemassi, en Maremme. Bien que les deux domaines soient en Toscane, leurs sols, leur climat et leur potentiel viticole sont très différents. »

Une diversité qu’il a su exploiter : « Ici, les contraintes réglementaires sont moindres qu’en Chianti, ce qui nous offre plus de liberté pour travailler les cépages et les styles de vin. Nous cultivons principalement des cépages rouges internationaux — Cabernet, Merlot, Syrah — souvent assemblés, avec un peu de Sangiovese. Pour les blancs, nous misons sur le Vermentino, qui se plaît particulièrement ici, et sur le Viognier. »

Dès son arrivée, Alessandro Gallo a mis en place un modèle agricole intégré, où les différentes activités du domaine interagissent dans un cercle vertueux : « La conversion à l’agriculture biologique a commencé en 2016 et s’est achevée en 2021. Mais le vrai tournant a été de structurer Rocca di Montemassi comme une exploitation agroécologique à part entière : un système agricole complet, visant l’autonomie maximale et la réduction des déchets. »

Au cœur du domaine cohabitent ainsi vignobles, oliveraies, champs de blé, pâturages de vaches Maremmanes, et un espace œnotouristique pour les dégustations.

« L’objectif est de créer un écosystème agricole qui favorise la biodiversité et régénère les ressources du sol. Nos fèves, par exemple, sont semées entre les rangs de vigne à l’automne, puis enfouies au printemps pour enrichir la terre. Le fumier de nos vaches est utilisé comme fertilisant. Aucun produit phytosanitaire de synthèse n’est utilisé. C’est un cycle fermé et circulaire, où chaque élément a sa place. »

La technologie au service de la durabilité

Des outils numériques pour une viticulture de précision

La démarche durable du domaine s’appuie également sur des solutions technologiques.

« Nous avons investi dans des atomiseurs à récupération, qui réduisent les pertes de cuivre et de soufre lors des traitements. Et depuis 2018, nous utilisons l’Outil d’Aide à la Décision Vintel pour la gestion de l’irrigation. »

Pourquoi Vintel ? « Cet outil nous permet de planifier précisément les irrigations en fonction de nos objectifs œnologiques, tout en réduisant l’empreinte hydrique de l’exploitation. Nous pouvons anticiper l’état hydrique des vignes et n’intervenir que lorsque c’est vraiment nécessaire, en maintenant la vigne dans les meilleures conditions pour exprimer son potentiel. »

Un engagement mesurable et certifié

Tous ces efforts sont évalués et communiqués de manière transparente grâce à un bilan de durabilité certifié. Depuis 2018, Rocca di Montemassi participe au Bilancio di Sostenibilità Equalitas, une certification italienne pour les exploitations viticoles, qui permet de mesurer, améliorer et partager les résultats et engagements du domaine en matière de développement durable.

Agroécologie et œnotourisme : une alliance gagnante

Une expérience immersive entre vin, culture et territoire

Outre la production, Rocca di Montemassi œuvre aussi à préserver la mémoire rurale du territoire. Sur place, le Musée de la Civilisation Rurale expose plus de 3 000 outils agricoles accompagnés de photos anciennes — un hommage aux butteri, les légendaires gardiens de troupeaux de la région.

Le domaine viticole devient ainsi un lieu d’expérience, où se conjuguent pédagogie et émotion.

« L’œnothèque et le musée sont des éléments essentiels de la propriété — explique Alessandro Gallo. Ici, nous pouvons transmettre aux visiteurs ce que signifie vraiment faire du vin de manière durable et en respectant le territoire. L’œnotourisme est un formidable levier pour accompagner la transition vers une agriculture plus écologique : il génère une valeur à la fois culturelle et économique, enracinée dans le territoire. »

Climat, marché, concurrence : s’adapter pour durer

Comme nombre d’exploitations italiennes, Rocca di Montemassi évolue dans un contexte mouvant.

« Le changement climatique nous oblige à revoir nos pratiques, que ce soit dans le choix des cépages ou dans la gestion agronomique. Les régimes de précipitation changent, les sécheresses deviennent plus fréquentes : il faut anticiper. »

Mais le climat n’est pas le seul défi : « Le marché aussi est en mutation. Les consommateurs sont plus exigeants, et la concurrence internationale est féroce. Pour rester dans la course, il faut miser sur la qualité, la typicité et l’innovation. »

La stratégie de Rocca di Montemassi ? Proposer une œnologie exigeante et une expérience immersive, où le vin devient non seulement un plaisir gustatif, mais aussi le reflet d’un territoire et l’expression de choix éthiques et durables.

En conclusion, le directeur du domaine résume :

« Aujourd’hui, avec le climat qui change et un marché toujours plus exigeant, il faut faire preuve de flexibilité, utiliser les bons outils et gérer intelligemment pour créer de la valeur à tous les niveaux. Notre réponse : innovation et durabilité. »

Contactez-nous et demandez une démo

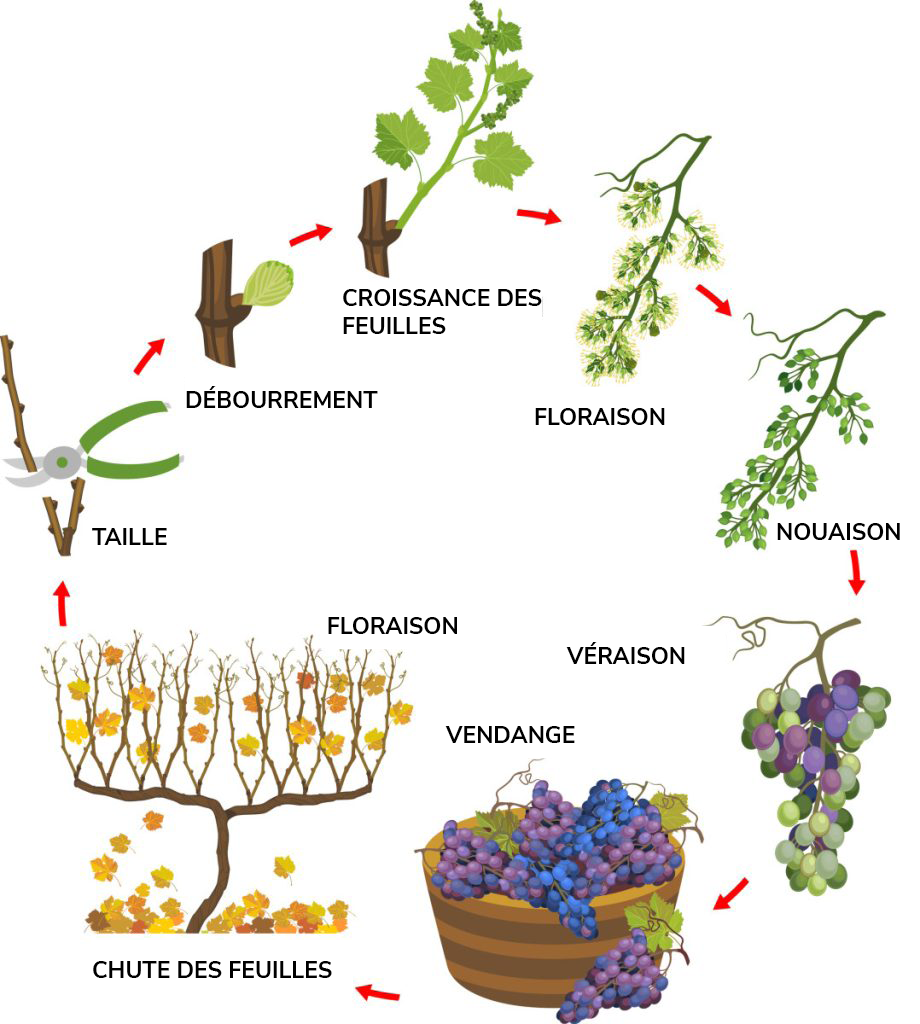

Une horloge biologique pour programmer les travaux viticoles

La phénologie est l’étude des événements récurrents du cycle de vie des plantes et des animaux et de la manière dont ces cycles sont affectés par les changements saisonniers ou les facteurs environnementaux. La floraison et le débourrement sont des exemples d’événements phénologiques des végétaux. Dans le monde animal, l’éclosion des œufs et l’émergence des insectes sont des exemples d’événements phénologiques.

En agriculture, le calendrier des événements phénologiques des plantes est un facteur déterminant du fonctionnement et de la productivité des agroécosystèmes. La phénologie détermine la durée de la saison de production et sa synchronisation avec des conditions climatiques favorables. Sa connaissance est également nécessaire pour programmer et optimiser les pratiques agricoles. Par exemple, l’impact du stress hydrique varie en fonction des différents stades phénologiques des cultures. C’est pourquoi l’irrigation peut être programmée en fonction de cette variable. La phénologie des cultures est également importante pour la programmation de la fertilisation, la lutte contre les maladies ou parasites et les opérations de récolte, pour n’en citer que quelques-unes.

En raison du rôle clé de la phénologie dans la conduite des cultures, il est important de comprendre comment se déroule le cycle annuel des plantes et comment il est affecté par les facteurs environnementaux.

La phénologie de la vigne

Comme d’autres cultures, la vigne se développe selon un cycle annuel bien défini, marqué par des événements phénologiques.

Dans les zones tempérées aux hivers froids, les vignes poussent activement de mars/avril à octobre/novembre, c’est-à-dire pendant la « période de végétation ». La capacité d’un cépage à faire mûrir les fruits pendant la période de végétation est essentielle, et la plupart des cépages de vin ont besoin de 155 à 200 jours sans gel pour atteindre la maturité de la vendange. En outre, quelques jours sans gel après la récolte sont nécessaires pour que les vignes puissent constituer des réserves d’hydrates de carbone avant la dormance.

Les étapes du cycle de croissance

Le cycle de croissance annuel du raisin commence au printemps avec le débourrement qui débute vers le mois de mars lorsque les températures journalières commencent à dépasser 10°C. Dans les vignes taillées, le début de ce cycle est marqué par des « pleurs » de la vigne lorsque la sève sort des plaies laissées par la taille de la vigne. Le développement des feuilles suit de peu le débourrement.

En fonction des températures, environ 2 mois après le débourrement, la floraison commence avec l’apparition de petites grappes de boutons à l’extrémité des jeunes pousses. Ce phénomène se produit généralement en mai. Les fleurs commencent alors à prendre de l’ampleur et les fleurs individuelles deviennent observables, la pollinisation a alors lieu.

Le stade de la nouaison suit presque immédiatement la floraison, lorsque la fleur fécondée commence à développer une graine et une baie de raisin pour protéger la graine.

Après la nouaison, les baies de raisin sont vertes et dures au toucher. Elles contiennent très peu de sucre et sont riches en acides organiques. Elles commencent à grossir pour atteindre environ la moitié de leur taille finale lorsqu’elles entrent dans le stade de la véraison, qui a lieu vers la fin du mois de juillet. La véraison correspond au début de la maturation du fruit et commence par un ramollissement brutal de la baie, suivi d’une charge en sucre et d’une dégradation des acides. Chez les cépages rouges et noirs, la biosynthèse des anthocyanes entraîne la coloration de la peau des baies. Les conditions météorologiques durant cette phase sont déterminantes pour la qualité des baies et le profil aromatique du futur vin.

À la fin de la maturation, généralement vers le mois de septembre, les raisins sont récoltés pour être transformés en vin, dans le processus de vinification, ou pour être consommés comme raisins de table. Le moment de la récolte dépend de divers facteurs humains et environnementaux. En effet, cette décision dépend en grande partie de l’évaluation subjective de la maturité du raisin qui, à son tour, dépend des objectifs de production du viticulteur ou de la cave. L’équilibre entre tous ces facteurs influe sur le moment de la récolte.

Enfin, en octobre/novembre, la sénescence se produit, entraînant la décomposition de la chlorophylle, la coloration et la chute des feuilles. La dormance, ou l’incapacité de croître dans des conditions chaudes, s’installe à la fin du mois de septembre et s’intensifie jusqu’à ce qu’elle soit levée par des températures froides et une longue photopériode. Les vignes sont alors prêtes à reprendre leur croissance et à entamer une nouvelle saison.

La prédiction de la phénologie pour une meilleure gestion du vignoble

Le suivi précis de ces étapes à l’échelle d’un vignoble est essentiel pour assurer une gestion technique réussie. Il permet de connaître l’état de développement de la vigne et donc de décider quand et comment mener les travaux.

L’irrigation

Une connaissance précise des phases phénologiques est cruciale pour avoir une stratégie d’irrigation efficace dans le vignoble.

En effet, l’effet du déficit hydrique sur la croissance des baies varie en fonction du stade phénologique durant laquelle il est présent. Les recherches montrent que le stress hydrique est plus dommageable lorsqu’il survient pendant la formation des baies (entre la floraison et la véraison), ce qui peut limiter la division et l’expansion cellulaire et diminuer la taille finale des baies, donc le rendement total. De même, un stress hydrique au moment de la différenciation des bourgeons floraux en début de saison peut avoir un impact négatif sur la fructification et la production de l’année suivante.

Les traitements phytosanitaires

De nombreuses maladies réagissent aux conditions météorologiques spécifiques et attaquent leur hôte pendant des fenêtres de vulnérabilité spécifiques, qui correspondent souvent à des phases phénologiques particulières. Par exemple, la pourriture grise (botrytis cinerea) pénètre dans les fleurs sénescentes à la fin de la floraison, mais ne se développe que plus tard, entre la véraison et la récolte. L’oïdium, quant à lui, ne peut produire des infections primaires sur les parties vertes qu’avant la véraison, en raison de son incapacité à pénétrer les tissus foliaires anciens et épais. Pour optimiser la planification phytosanitaire, la prévision de la sensibilité phénologique à des maladies spécifiques est donc cruciale.

La gestion de l’enherbement

Une gestion précise et éclairée de l’enherbement peut être bénéfique aux vignobles et à la qualité du raisin à bien des égards. Toutefois, afin d’éviter une concurrence excessive entre l’enherbement et la vigne, la vigueur de l’enherbement doit être limitée pendant la période où l’eau est un facteur limitant pour la croissance de la vigne, ce qui correspond à des phases phénologiques spécifiques.

Les vendanges

La connaissance précise de l’état phénologique de la vigne permet d’évaluer les niveaux de maturité relatifs des parcelles et de caractériser le millésime actuel afin de décider du moment de la récolte, compte tenu des objectifs œnologiques du producteur. Par exemple, dans un vignoble destiné à la production de vins blancs secs ou de vins effervescents, la récolte peut être effectuée relativement tôt pour garantir des niveaux élevés d’acidité et de fraîcheur.

Pour programmer ces opérations de manière à ce qu’elles soient réalisées au cours de la bonne phase phénologique, la modélisation phénologique vient à l’aide de la surveillance sur le terrain. Les modèles phénologiques utilisent la relation entre les variables météorologiques et le développement des plantes pour simuler et prédire la phénologie des plantes afin que les producteurs puissent planifier efficacement leurs travaux.

Vintel®, prévoyez la phénologie de votre vignoble et planifiez vos opérations viticoles

Pour faciliter la gestion des vignobles, ITK a développé une solution numérique intelligente : Vintel®. Le système d’aide à la décision (OAD) permet de piloter les traitements phytosanitaires (mildiou et oïdium), l’irrigation et la fertilisation azotée, en tenant compte des stades phénologiques prédits.

Pour en savoir plus sur Vintel®, cliquez ici.

Découvrez Vintel® en vidéo !

Le domaine Masseria Altemura

Le domaine Masseria Altemura est niché dans l’arrière-pays de Brindisi (Italie). Il bénéficie d’une localisation privilégiée entre la mer Ionienne et la mer Adriatique. Cette situation offre à ses vignes l’influence combinée des brises marines rafraîchissantes et de la salinité caractéristique de la région. Acquis en 2000, le domaine s’étend sur 140 hectares de vignes implantées sur un terroir d’exception. Ses sols mêlant roche et argile sont associés à un climat méditerranéen marqué par des étés chauds et secs et des hivers doux. Cela créer des conditions idéales pour une viticulture résiliente et de qualité. Ce cadre unique permet de cultiver une large variété typiques de cépages telles que l’aglianico et le primitivo.

L’approche d’Antonio Cavallo

Depuis 2005, Masseria Altemura est placée sous la direction d’Antonio Cavallo, expert agronomique au savoir-faire reconnu. Originaire des Pouilles et diplômé en agronomie à Bologne, il met à profit sa double expertise pour piloter la gestion viticole et œnologique du domaine. Son approche repose sur un équilibre entre tradition et innovation pour une viticulture résiliente. Son ambition est de révéler pleinement le potentiel du terroir et d’exprimer toute la richesse tu terroir des Pouilles. « Je m’engage à valoriser les cépages autochtones, en adaptant mes choix à leurs spécificités variétales pour les faire s’exprimer au mieux » affirme Antonio. « Cela signifie tenir compte de tous les aspects, du climat au sol, jusqu’à l’objectif œnologique. »

Antonio nous décrit le domaine : « Environ 70 % des vignobles sont cultivés avec des cépages rouges locaux, le Primitivo représentant à lui seul environ la moitié de la production ». « Ensuite, nous avons l’Aglianico et la Malvasia Nera. Pour ce qui est des cépages blancs, nous cultivons la Malvasia, le Fiano, le Moscato et la Falanghina ». Les rendements dépendent des variétés : « Pour le Primitivo, autour de 70 à 80 quintaux par hectare, tandis que pour le Fiano et la production destinée au vin rosé, les rendements sont un peu plus élevés, autour de 110. »

« Je m’engage à valoriser les cépages autochtones, en adaptant mes choix à leurs spécificités variétales pour les faire s’exprimer au mieux.»

Un climat en évolution

Ces dernières années, les évolutions climatiques ont posé un défi croissant, bouleversant les équilibres actuels. Selon Antonio, la région des Pouilles connaît une transformation marquée de ses tendances météorologiques. Il y a des périodes de pluie et de sécheresse à la fois plus intenses et plus prolongées. « Le changement le plus évident concerne le régime des précipitations ». « Ces dernières années, nous avons connu de longues périodes de pluie à des moments inhabituels pour cette région« , explique le directeur agronomique. « Par exemple, en 2023, nous avons eu un printemps exceptionnellement pluvieux et humide, un phénomène rare dans notre zone ». « Bien sûr, nous subissons toujours de longues sécheresses estivales, mais nous observons de plus en plus des saisons marquées par des pluies irrégulières et difficiles à prévoir ».

Repenser la gestion du vignoble

Ces changements modifient l’approche de la gestion du vignoble dans toute la région. « Les hivers sont plus doux et les stades phénologiques avancent » explique Antonio. « Cette année, par exemple, le Moscato a débourré dès le début du mois de mars, et à la mi-mars, nous en étions déjà au stade des deux feuilles ». « Cela signifie un risque accru de gelées printanières, comme celles qui ont frappé certaines zones des Pouilles il y a deux ans. À l’avenir, il faudra également intégrer ce risque dans notre gestion, alors qu’il était jusqu’ici marginal ».

La pression phytosanitaire a elle aussi été affectée par l’imprévisibilité climatique croissante. En 2023, la région a connu l’une des pires années jamais enregistrées pour le mildiou, aggravée par une pluviométrie particulièrement élevée en mai et juin. Cependant, le domaine Masseria Altemura ne s’est pas laissé surprendre, réagissant rapidement pour protéger ses vignes. « La surveillance et une planification efficace ont été essentielles pour intervenir au bon moment et préserver la récolte », souligne Antonio.

« Avec le débourrement plus précoce, nous devons désormais prendre en compte le risque de gel printanier, un phénomène qui était jusqu’ici rare. »

Une irrigation sur mesure pour chaque cépage

Grâce à sa gestion rigoureuse et innovante, l’exploitation Masseria Altemura est prête pour relever les nouveaux défis climatiques. Depuis plusieurs années, le domaine adopte une approche durable de la viticulture. Ils optimisent l’utilisation des ressources par des pratiques adaptées et une viticulture de précision. Une attention particulière est portée à la gestion de l’eau. L’irrigation au goutte-à-goutte n’est activée qu’en cas de stress hydrique important, suivant une méthode qualifiée d’irrigation de secours.

Le climat méditerranéen de la région, caractérisé par des étés chauds et secs, représente à la fois un défi et une opportunité. Durant la maturation, l’apport en eau provient presque exclusivement de l’irrigation, ce qui permet de contrôler et de piloter la maturation. Antonio précise que la stratégie d’irrigation est ajustée avec précision en fonction du cépage, du profil de vin recherché et des conditions climatiques. Il est nécessaire de s’appuyer sur les résultats viticoles et œnologiques des millésimes précédents. « Par exemple, si une année nous avons obtenu des moûts trop tanniques ou des rendements trop faibles, nous adaptons l’irrigation l’année suivante pour limiter le stress hydrique ».

L’importance du pilotage de l’irrigation

La gestion précise de l’eau est donc essentielle. Non seulement pour maintenir l’équilibre végétatif des vignes mais aussi pour définir le style des vins. « Chaque cépage réagit différemment à la disponibilité en eau et au stress hydrique« , indique Antonio. « La connaissance du comportement hydrique de chaque variété est la clé pour garantir un équilibre optimal entre vigueur et maturité, et assurer ainsi la qualité finale du vin ».

Il poursuit : « Les cépages blancs, par exemple, sont à protéger d’un stress hydrique excessif afin de préserver leur fraîcheur et leur minéralité, tandis que les rouges nécessitent une gestion différenciée ». Quelques exemples ? « Le Negroamaro tolère mal la sécheresse et peine à se rétablir une fois stressé ». « Nous veillons donc à ce qu’il ne dépasse pas un certain seuil de contrainte hydrique ». « En revanche, le Primitivo, qui a une peau fragile, demande une attention particulière durant les deux dernières semaines avant la vendange pour éviter l’éclatement des baies ».

« La connaissance du comportement hydrique de chaque cépage est la clé pour garantir un équilibre optimal entre vigueur et maturité, et assurer ainsi la qualité finale du vin. »

L’innovation au service de la technique

Un tel niveau de précision peut sembler difficile à atteindre. Mais la propriété affine ses techniques de gestion de l’eau depuis plusieurs années. Elle s’appuie sur des outils avancés comme la chambre à pression. Cet instrument mesure le potentiel hydrique foliaire, c’est-à-dire la pression nécessaire pour extraire l’eau de la feuille. Particulièrement pertinent en viticulture, il offre un indicateur direct de l’état hydrique de la plante. Contrairement à la simple mesure de l’humidité du sol. Cependant, cette méthode requiert une expertise technique et doit être réalisée manuellement. « Quand je suis arrivé en 2005, la superficie du domaine imposait qu’une personne à plein temps soit dédiée aux mesures du potentiel foliaire pendant les trois mois d’été », se souvient Antonio.

L’adoption de la solution Vintel®

Depuis 2018, le domaine a adopté le système d’aide à la décision Vintel® pour l’irrigation de précision. Vintel® fournit des simulations et des prévisions quotidiennes du potentiel foliaire. Cela facilite le suivi du vignoble et la gestion de l’irrigation. Cette solution s’est rapidement imposée comme un allié stratégique pour Masseria Altemura. Grâce à des modèles agronomiques multifactoriels intégrant des paramètres tels que le sol, le climat, le cépage et les objectifs œnologiques, l’application permet d’adapter au mieux les recommandations d’irrigation.

Grâce à l’utilisation de Vintel®, le domaine dispose désormais de prévisions des contraintes hydriques précises. Cela réduit considérablement le recours aux mesures manuelles. Cet outil a optimisé le processus, le rendant plus efficace et moins chronophage, tout en préservant la qualité de la gestion.

« Aujourd’hui, grâce à Vintel®, le potentiel hydrique est simulé et prévu avec précision, et les mesures avec la chambre à pression ne sont réalisées qu’à titre de vérification. Cela nous permet de travailler de manière plus efficace et sereine. »

Innovation, durabilité, terroir et viticulture résiliente

L’expérience du domaine Masseria Altemura illustre comment une gestion agronomique rigoureuse et l’adoption de technologies de précision permettent de relever les défis viticoles actuels. Le tout en valorisant le potentiel d’un terroir unique, tout en garantissant durabilité et résilience.

Bien sûr, tout n’a pas toujours été simple : « Au début, il a fallu un important travail d’adaptation, de tests et d’analyses pour calibrer au mieux l’outil d’aide à la décision (OAD), définir les stratégies et ajuster les profils hydriques des cépages », explique Antonio.

Chaque année, le contexte change : le climat évolue, les conditions varient, et il est nécessaire de réévaluer en permanence les choix passés pour s’adapter avec succès. Cependant, avec l’expérience et le temps, Masseria Altemura a affiné son approche, développant des outils et des méthodologies. Aujourd’hui, ils font face plus sereinement aux incertitudes climatiques et libère tout le potentiel de la viticulture des Pouilles.

Et grâce à l’appui de Vintel® pour anticiper le stress hydrique, Antonio peut désormais s’offrir quelques jours de vacances en été, une possibilité inimaginable il y a encore quelques années.

Contactez-nous et demandez une démo

Avec l’accélération du changement climatique et des restrictions d’eau de plus en plus stricte, l’irrigation devient un enjeu stratégique pour la viticulture. Le Roussillon en est une illustration frappante : entre 2022 et 2024, la région a traversé trois années de sécheresse marquée, qui ont mis les vignes à rude épreuve.

En 2022 et 2023, la plaine roussillonnaise a enregistré des précipitations historiquement basses, avec moins de 250 mm annuels, un climat qui rapproche désormais Perpignan de Tunis plus que du sud de la France. Et même si 2024 a connu un léger répit avec environ 400 mm de pluie, l’année reste en dessous des normales, la moyenne régionale oscillant entre 500 et 650 mm. Le déficit cumulé sur trois ans est sans précédent.

Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), malgré une amélioration progressive observée fin 2024, les nappes phréatiques demeurent à un niveau critique en mars 2025.

Pour les viticulteurs, ces années sèches ont eu de lourdes conséquences : des baisses de rendement allant de 30 à 50 % dans certains secteurs. Toute la filière est fragilisée.

Face à ces défis, une simple reconduction des pratiques passées ne suffit plus. Il est désormais essentiel d’évaluer avec attention chaque variable de l’équation du succès viticole, et d’adapter le stratégies de conduite pour prendre en compte la nouvelle réalité climatique.

L’importance cruciale du premier apport en eau

Au Domaine Cazes (groupe Advini), Aurélie Mercier, directrice technique, insiste sur la nécessité de croiser plusieurs indicateurs pour prendre les bonnes décisions d’irrigation. « Avec des restrictions d’eau et une sécheresse persistante, chaque goutte compte. Nous devons optimiser nos apports en intégrant divers outils : l’OAD (Outil d’Aide à la Décision) Vintel®, la chambre à pression, les tensiomètres et des observations visuelles telles que la longueur des rameaux et l’état des apex. C’est en combinant ces sources d’information que nous pouvons affiner notre stratégie. »

Sur les 300 hectares du domaine, 100 sont irrigués. Le déclenchement du premier apport d’eau y est déterminant. « En 2024, pour la première fois, nous avons dû irriguer avant le débourrement, la réserve utile du sol était totalement épuisée. L’absence d’humidité bloquait l’entrée en pleurs des ceps — un signal inquiétant traduisant un arrêt du redémarrage végétatif»

« En 2024, pour la première fois, nous avons dû irriguer avant le débourrement, la réserve utile du sol était totalement épuisée. L’absence d’humidité bloquait l’entrée en pleurs des ceps »

Une sécheresse excessive en fin d’hiver peut en effet provoquer le problème connu dans les pays anglosaxons sous le nom de « delayed spring growth», où les bourgeons déshydratés peinent à se reconnecter au système vasculaire de la vigne. Sans flux de sève suffisant pour réparer les embolies hivernales et réhydrater les bourgeons, les pousses risquent de rester atrophiées, voire de se dessécher, compromettant la future récolte. En anticipant l’irrigation, le Domaine Cazes a permis un réveil homogène du vignoble et évité ces dérèglements physiologiques.

Avec des restrictions d’usage d’eau de plus en plus contraignantes, la précision devient donc essentielle. « Nous ne pouvons irriguer que cinq hectares par jour, ce qui signifie qu’une même parcelle ne peut être irriguée que toutes les deux à trois semaines au maximum. Il faut donc ajuster à la fois la fréquence et le volume en fonction des contraintes opérationnelles pour optimiser nos choix », explique Aurélie Mercier.

« Nous ne pouvons irriguer que cinq hectares par jour, ce qui signifie qu’une même parcelle ne peut être irriguée que toutes les deux à trois semaines au maximum. Il faut donc ajuster à la fois la fréquence et le volume en fonction des contraintes opérationnelles. »

L’apport des outils d’aide à la décision

Dans ce contexte, les outils comme Vintel® offrent un atout précieux en modélisant la disponibilité en eau du sol, le stress hydrique de la vigne et l’évolution de la réserve utile. « L’un des avantages de Vintel® est sa capacité à suivre la vitesse de diminution de la Réserve Utile du sol (RU). Cela nous permet d’anticiper les baisses critiques et d’adapter nos stratégies en conséquence », précise la directrice technique.

Équilibre hydrique et qualité des vins

En confrontant les données de Vintel® avec des mesures de terrain en temps réel, le Domaine Cazes a affiné son pilotage de l’irrigation pour préserver à la fois les rendements et la qualité des raisins, même dans des millésimes difficiles. Qu’il s’agisse de rouges structurés ou de blancs frais, un ajustement précis de l’apport en eau garantit une maturation optimale, assurant ainsi des vins de qualité tout en maintenant une production régulière.

Pour les viticulteurs souhaitant s’initier aux Outils d’Aide à la Décision (OAD), Aurélie Mercier recommande d’intégrer plusieurs sources d’informations dès le départ et d’utiliser la chambre à pression pour caler les modèles en fonction des parcelles de référence, afin d’affiner la précision des prévisions.

« Vintel® permet de suivre en temps réel les variations de la réserve utile, ce qui aide à anticiper les besoins et à planifier les interventions. »

Face aux aléas climatiques de plus en plus marqués, s’appuyer sur la technologie et le suivi en temps réel n’est plus une option, mais une nécessité. Vintel® permet d’optimiser chaque goutte d’eau, garantissant ainsi la durabilité du vignoble et l’excellence des vins.